markdown

目录导读

引言

在这个信息爆炸的时代,AI技术如同双刃剑,既带来了便捷与智能,也潜藏着被恶意利用的危机。🚀近日,一起“借AI造谣被行政处罚”的案件在网络上掀起轩然大波,让人不禁要问:技术的边界在哪里?🤔 快来看看这起事件背后的真相,别让谣言成为你生活中的“定时炸弹”!💥 行动起来,让我们一起守护网络清朗空间!

一、案件始末:AI造谣,谁之过?

🔍 案件回顾

某网友利用AI技术,伪造了一段涉及公众人物的不实视频,并在社交媒体上广泛传播,引发轩然大波。😱 视频内容荒诞不经,却因其逼真的效果,一时间让不少网友信以为真,造成了恶劣的社会影响。

👨⚖️ 行政处罚,敲响警钟

面对这一恶劣行径,相关部门迅速介入,经过调查取证,最终对该网友作出了行政处罚决定。👮♂️ 这一决定不仅是对其个人行为的惩戒,更是对整个社会的警示:网络不是法外之地,任何试图利用技术造谣生事的行为都将受到法律的严惩!

二、AI技术:双刃剑的利与弊

💡 AI的便捷与智能

AI技术的快速发展,为我们的生活带来了诸多便利。从智能家居到自动驾驶,从智能客服到医疗诊断,AI正逐步渗透到我们生活的方方面面,让我们的生活变得更加智能和高效。🚀

🚫 AI的潜在风险

然而,正如一枚硬币的两面,AI技术也存在被恶意利用的风险。一旦落入不法分子之手,AI就可能成为造谣传谣的“利器”,对社会造成极大的危害。😡

三、造谣成本:低到令人咋舌?

💰 低成本,高危害

在AI技术的加持下,造谣的成本似乎变得越来越低。一些不法分子只需动动手指,就能轻松伪造出逼真的视频或图片,让谣言在短时间内迅速扩散。😱

💪 加大处罚力度,提高违法成本

为了遏制这一趋势,相关部门应进一步加大处罚力度,提高违法成本,让造谣者付出应有的代价。👨⚖️ 同时,也应加强技术监管,防止AI技术被恶意利用。

四、网络谣言:为何屡禁不止?

🤔 谣言背后的心理动机

网络谣言之所以屡禁不止,很大程度上是因为其背后存在着复杂的心理动机。一些人出于好奇、猎奇或寻求关注的心理,往往会不自觉地传播谣言。😕

📢 加强科普教育,提高公众素养

为了从根本上解决这一问题,我们应加强科普教育,提高公众的媒介素养和辨别能力。📚 让大家在面对网络信息时,能够保持理性思考,不盲目跟风传播。

五、法律武器:如何维权?

📜 法律条款,保驾护航

面对网络谣言,我们并非束手无策。根据相关法律法规,受害者有权要求造谣者删除谣言、赔礼道歉并赔偿损失。👨💼 同时,相关部门也应依法对造谣者进行处罚,维护网络空间的秩序和稳定。

💪 积极维权,捍卫权益

当遇到网络谣言时,我们应积极维权,捍卫自己的合法权益。💪 可以通过截图、录屏等方式保存证据,并向相关部门举报投诉。同时,也可以寻求法律援助,通过法律途径维护自己的权益。

六、行业报告:AI造谣现象透视

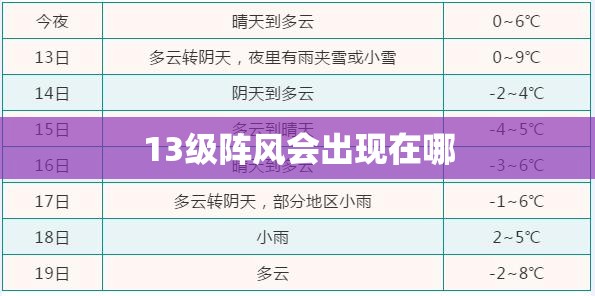

📊 2025年行业报告数据

据2025年最新行业报告显示,随着AI技术的普及和应用,网络谣言的数量呈现出快速增长的趋势。📈 其中,利用AI技术伪造的谣言更是占据了相当大的比例。这一数据再次提醒我们,加强AI技术的监管和防范工作刻不容缓。

🔍 深入分析,找出对策

通过对这些数据的深入分析,我们可以找出谣言传播的规律和特点,从而制定出更加有效的防范和打击措施。🧐

七、独家观点:技术无罪,人有责

🤔 技术无罪论

在我看来,AI技术本身并无罪过。它只是一种工具,关键在于使用者的意图和行为。🔧 因此,我们不能因为个别案例就全盘否定AI技术的价值和意义。

💪 强调人的责任

相反,我们应该更加关注人的责任。作为技术的使用者,我们应该时刻保持清醒的头脑和正确的价值观,不利用技术从事违法乱纪的行为。👨💼

八、场景化案例:谣言的杀伤力

🏫 校园谣言,伤害无形

在某高校,一名学生因被谣传为“小偷”而遭受了巨大的心理压力和名誉损失。😢 尽管后来真相大白,但谣言对他的伤害已经无法弥补。这一案例再次提醒我们,谣言的杀伤力不容小觑。

💼 企业谣言,损失惨重

同样地,在企业领域,谣言也可能造成巨大的经济损失和品牌形象损害。💸 一些不法分子利用AI技术伪造虚假信息,恶意攻击竞争对手或损害企业声誉。这种行为不仅违反了法律法规,也严重破坏了市场秩序和公平竞争环境。

九、如何识别谣言?

🔍 辨别真伪,三步走

面对网络信息时,我们可以通过以下三步来辨别真伪:一看信息来源是否可靠;二查信息内容是否逻辑清晰、证据充分;三问专业人士或相关部门是否确认过该信息的真实性。🧐

💡 警惕“标题党”和“夸大其词”

此外,我们还应警惕那些故意制造噱头、夸大其词的“标题党”文章和消息。这些文章往往缺乏事实依据和可信度,容易误导读者和传播谣言。

十、结语:共建清朗网络空间

🌈 携手同行,共创美好

在这个信息爆炸的时代,我们每个人都应该成为网络空间的守护者。💪 通过加强自律、提高素养、积极维权等方式,我们可以共同营造一个清朗、健康、有序的网络环境。🌐

🚀 行动起来,从我做起

最后,让我们行动起来,从我做起,从现在做起!🚀 用我们的实际行动来抵制网络谣言,共同守护这片属于我们的精神家园!🏠

常见问题(FAQ)

html

Q1: AI造谣是否属于违法行为?

A: 是的。根据相关法律法规规定,利用AI技术伪造谣言并传播的行为属于违法行为,将受到法律的制裁。

Q2: 遇到网络谣言应该如何处理?

A: 遇到网络谣言时,应保持理性思考,不盲目跟风传播。同时,可以通过截图、录屏等方式保存证据,并向相关部门举报投诉。

Q3: 如何提高公众对网络谣言的辨别能力?

A: 提高公众对网络谣言的辨别能力需要加强科普教育,提高公众的媒介素养和辨别能力。同时,相关部门也应加强监管和打击力度,营造清朗的网络环境。

Q4: AI技术如何被用于造谣传谣?

A: AI技术可以被用于伪造图片、视频等多媒体内容,从而制造虚假信息并传播谣言。这些虚假信息往往具有高度的逼真性和迷惑性,容易误导公众。

:

- 网络不是法外之地,任何试图利用技术造谣生事的行为都将受到法律的严惩!

- 为了遏制这一趋势,相关部门应进一步加大处罚力度,提高违法成本。

- 加强科普教育,提高公众的媒介素养和辨别能力,是从根本上解决网络谣言问题的关键。

- AI技术本身并无罪过,关键在于使用者的意图和行为。

- 让我们行动起来,从我做起,从现在做起!用我们的实际行动来抵制网络谣言!

:

本文通过详细剖析“借AI造谣被行政处罚”的案件,深入探讨了AI技术的利与

转载请注明来自嗨飞科技,本文标题:《🔥惊爆!借AI造谣竟遭重罚,网络不是法外之地!🚨》

京公网安备110000000001号

京公网安备110000000001号 京ICP备110000001号

京ICP备110000001号